|

令和三年日本の形

では2つの映像を募集しています。 ①空の映像 ・あなたの生活範囲の中、あなたの住んでいる街の空の映像を1分以内で送ってください。 ・朝焼けでも、昼間でも、夕焼けでも夜空でも構いません。 空が映っていればなんでもいいです。 (法律違反はやめてください。下記の注意事項はお読みの上遵守してください) ※コロナ禍で自分に起こったこと、自分が感じた今までと違うこと、自分の思い、聞いてほしいことなどあればメール本文に自由にお書きください※ ②あなたの生活範囲の中、コロナ禍で一番印象に残っている場所の映像。 ・コロナ禍で印象に残っている身近な場所の映像を1分以内で送ってください。 そして、可能であれば、その場所を撮影した理由、その場所であったことを書いて送ってください。 例:ずっと寝てたベッド、テレビの前、職場、たくさん喧嘩した食卓。遊んだ公園。 テイクアウトした飲食店。 遊んだ公園を歩いてる映像でも。食卓を定点で収めていただいても。 こちらも1分以内であればなんでもかまいません。 (法律違反はやめてください。下記の注意事項はお読みの上遵守してください) こちら、書いて頂いたエピソードは作品、もしくは展示前のPRで使用する可能性があります。 エピソードを他の人に公開されたくない方はメールに一言添えていただけますようお願いいたします。 【提出方法】 ■メールのタイトルを「応募映像」とし、本文に ①本名、②公開していい名前(本名でも可)、③住んでいる都道府県、④何月何日何時ごろの「どこの」空の映像か、 以上4点を全て必ず明記して、下記のメールアドレスまで送信ください。 ※コロナ禍で自分に起こったこと、自分が感じた今までと違うこと、自分の思い、聞いてほしいことなどあれば自由にお書きください。 ※②の映像も応募される方は何月何日何時ごろの「どこの」映像かとどうしてその場所を撮影したかも明記ください。 ■ギガファイル便にデータをUPしてURLを送ってください。 ギガファイル便 https://gigafile.nu/ 【応募締め切り】 ■10月31日23時59分 【送付先】 [email protected] 【動画仕様の推奨】 出来れば ■1080p 30FPS以上でお願いします。 (1080p 60FPSでも構いません。) ■映像のこまかい設定がわからない場合は、 とりあえず送ってくださってもかまいません。 なんとかなりそうならなんとかします ※注意事項※ ◆必ずお読みください◆ ■募集する①②の映像共に、頂いたデータにこちらで手を加えて編集する可能性が大いにあります。 ご了承いただいた方のみお送りください。 映像に不備があった場合や作品を進めていく中で、どうしても、展示に使用しない映像も出てまいります。 ご了承ください。 ■既存の映像作品のサンプリングやあからさまな盗作、無断使用は禁止します ※こちらが気づき次第削除となります。 ■本企画は映像の質を問う企画ではなく、あなたがコロナ禍の中、どんな空の下で生活をしてきたか、 どの場所が印象に残っているかというのを収集する企画なので安心してどんなものでも自分の映像を送ってください。 ■本人を特定できるくらいきっちり個人の顔や特徴が映像に写っている場合は、 応募者様自身で許可を取ってくださいますようおお願い申し上げます。 ■不当に誰かを貶めたり、特定の民族・ジェンダー・コミュニティを差別や侮辱するような表現を あからさまに使用していると判断できるものは受け付けません。 ■局部を写すなどの猥褻表現・その他法律に反するものはおやめください。 ■その他、これは問題になるだろうと判断できるものはこちらから応募者に相談したり、 こちらで使用を控えたりの対応を取らせていただきます。 何卒宜しくお願い致します。 たくさんのご応募お待ちしております。 ■令和三年日本の形展とは?

音と言葉と映像を用いて、絶えず変化し続ける、 現在(令和三年)の「日本の形」を「体験する」インスタレーション(展示)。 言音(ことね)(詩人・久世孝臣、現代音楽家・市川ロ数のユニット)の言葉と音に加え、 各都道府県から公募して集まった映像で制作する全国リモート参加型の展示です。 事前に皆さんから募集した、全国の都道府県の空の映像、各県の音(映像に記録されているその場所の状況音や、 その都道府県の代表的な場所・モノの音)を使って制作された音楽、その空と音に加えて県のイメージからインスピレーションを受けて描かれた詩(言葉)の朗読データ。 この三要素をプログラミングし、それぞれをそれぞれにランダムに再生し、 同一空間上に展示することで、展示期間中、音、映像、言葉が常に変化し、 その日その日で違う、抽象化された令和三年日本の形を鑑賞者が体験する。 その体験から、鑑賞者はコロナの影響で変わったもの変わらなかったもの 個人個人のこれまでと現在、そして、これから先を静かに見つめるような内的作用を促される時間を 持つことになる。 穏やかなようで以前と全く変わってしまった日常の中、 自分の身の回りの事だけではないことを考える時間を持つことが、 変わってしまった日常を受け入れて、自分がどこに居るのか改めて認識することが、人に何を及ぼすか。 私はそういう時間を創ることで生まれるもの、良い流れができる予感がしています。 落ち着いて周りを見て考える。 日本は何か日本の中のここはどこで、自分は何がしたいのかを問いかける装置としての 令和三年日本の形展 展示をする前なので「この時間は意義がある」「こういう意図だ!」などと言い切ることはあまりしたくありません。 それは純粋な鑑賞に必要が無いものだと思うからです。 楽しみにしていてください。 これを逃すと、完全に無くなってしまう令和三年コロナ禍中、47都道府県の「空の映像」、 「今の空気(音)」を記録して作品化することは、後の時代にとっても有意義な記録・研究・発表(展示)に なるとも考えています。まとめると、 個人の力では掴もうと思えども掴めない 「令和三年日本の形」 を偶然に集まった日本全国の映像と言葉と音で制作してみるという展示です。 古来日本では、現在のアカ(赤)のことをシロ(白)と、

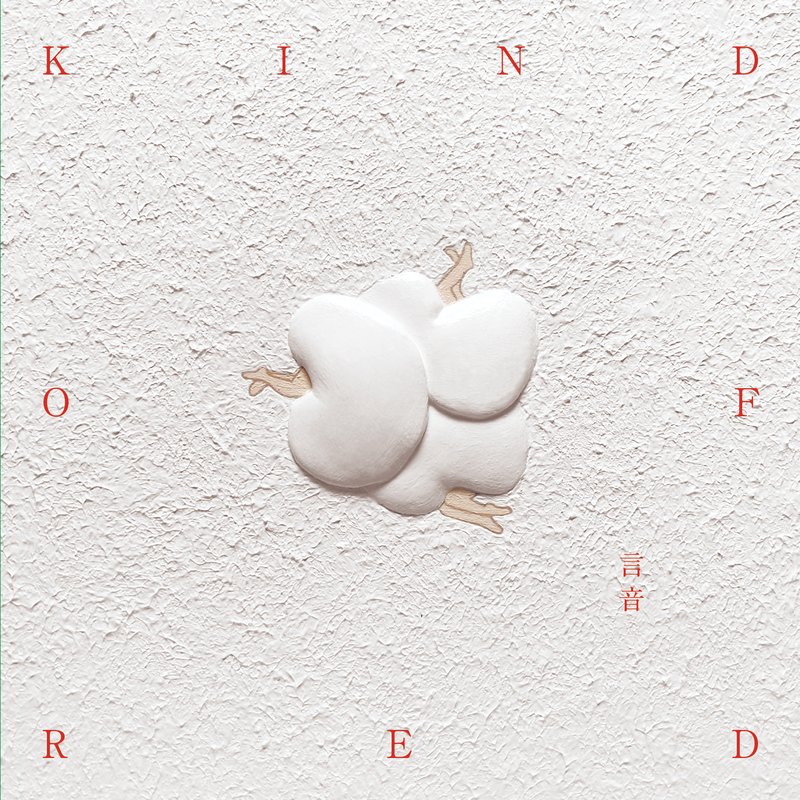

シロのことをアカといっていたそうです。 今と色の捉え方も違うので多少の語弊はありますが。 日本神話の中で一番神聖で重要な色は赤であり、 その対となる白もまた神聖で重要な色だったそうです。 血と乳はそれぞれ「ち」と読み、 同じものと認識されていたそうです。 赤と白。共に命の根源。 光の三原則では、光は重なれば重なるほど、白に近づくそうです。 人間が眼を通してみる全ての物質は、 光が反射されてその色に見えているそうです。 世界の全ての光が重なった白のなかにある赤の世界。。 同じもののなかにある全く別の世界。私だけの命の世界 どちらも等しくそれぞれが正しい世界の形。 人はなにを感じてなにを見ているか。 同じ空間に居るとき、同じことを話しているとき、 どれくらい遠い場所にいるのか。 わたしはここに居ます。 何度滅びても立ち顕れる、 この「光」の「影」のような世界に。 全ての光が重なったこの場所で、 そこにあるものの別のかたちを手探りで探しだし、 名前を付ける毎日。 何かがたくさん重なっていることは分かるのに今をどう認識していいのか分からない この世界の中にある私たちの真っ白なKIND OF RED。 あなたの形・世界の形。 言音(ことね)とは… 言...久世孝臣 音...市川ロ数 国内外で活躍する現代音楽家・市川ロ数と詩人であり 舞台演出・脚本家でもある久世孝臣のユニット。 「互いに溶け合い優しく分け合う音と言葉の新しい到達点」、 「音と言葉の新しい出会い」をテーマに発表を続ける。 「詩の朗読に音楽を合わせた」 という単純なものではなく「その言葉があるという環境」の為の音楽「その音楽があるという環境」の為の言葉を紡ぐ。 独立して存在し、同時に融和して存在する 宙を舞う音の葉、言の葉。 言葉で表せないものを音楽に。音楽で表せないものを言葉に。 2013年にアルバム第一弾「言音」をitunesとamazonにてリリース。 2016年に第二弾「poetrangea」をCDにてリリース。 本作「KIND OF RED」が第三作目となる。 言音(ことね)

言...久世孝臣 音...市川ロ数 国内外で活躍する現代音楽家・市川ロ数と詩人であり 舞台演出・脚本家でもある久世孝臣のユニット。 「互いに溶け合い優しく分け合う音と言葉の新しい到達点」、 「音と言葉の新しい出会い」をテーマに発表を続ける。 「詩の朗読に音楽を合わせた」 というわけではなく 「その言葉があるという環境」の為の音楽「その音楽があるという環境」の為の言葉を紡ぐ。 独立して存在し、同時に融和して存在する 宙を舞う音の葉、言の葉。 言葉で表せないものを音楽に。音楽で表せないものを言葉に。 2013年にアルバム第一弾「言音」をitunesとamazonにてリリース。 2016年に第二弾「poetrangea」をCDにてリリース。 2020年「KIND OF RED」が第三作目となる。 #祈るおむすびバトン

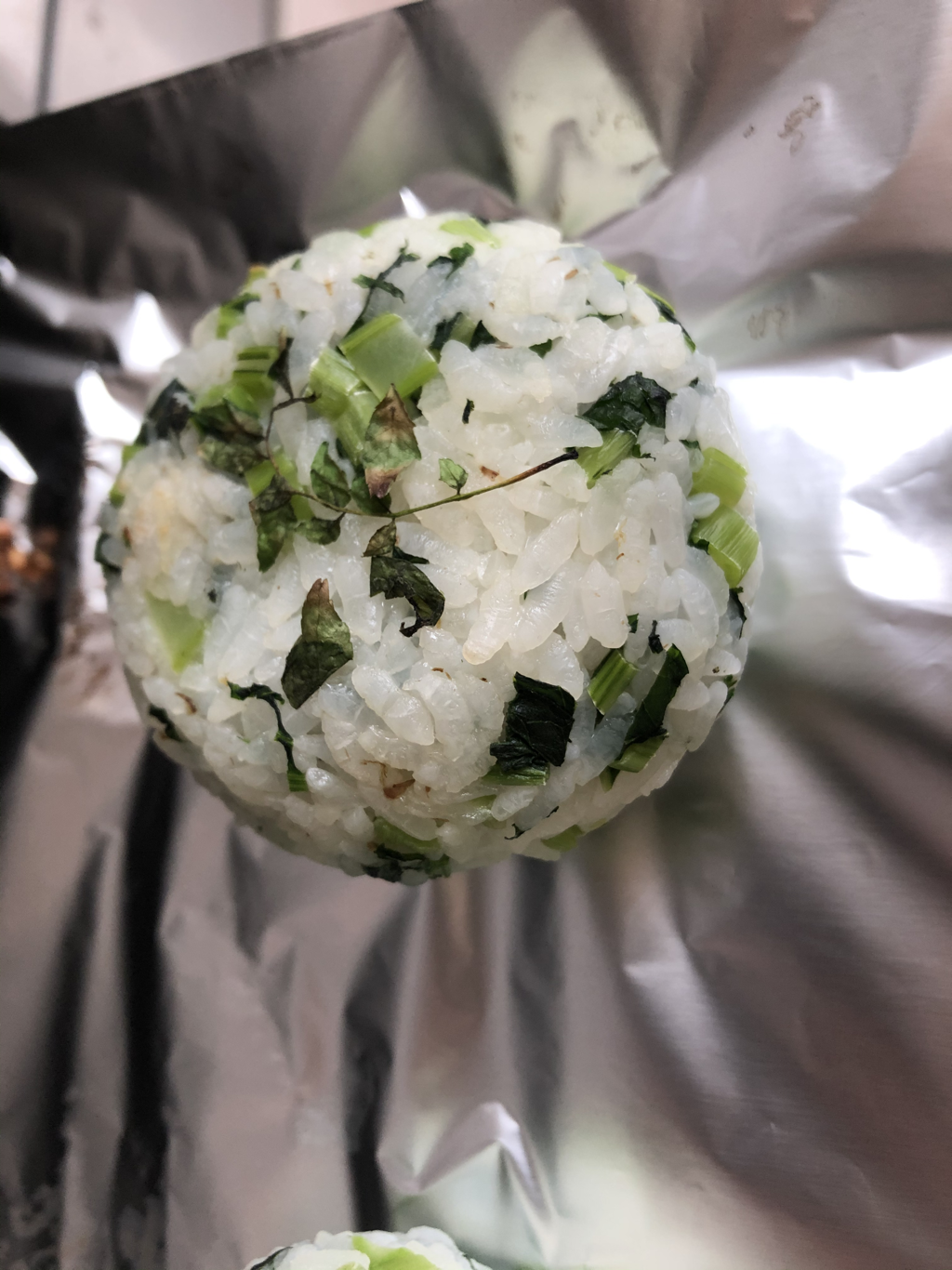

というバトンが回ってきたときの文章です。 熊谷拓明さんから回ってきました。 ありがとうございます。 参加します。 にぎって結んで繋いでいくっていいですね。 皆のおにぎりをみるのも楽しい。 長い前置きを。 個人的な意見ですが、美味しい食べ物には色気があります。 美味しい食べ物はすべからく色っぽいんです。 いい感じで寝かせてならしたマグロの艶のある赤身や キスなどの白身魚を昆布締めしたときの朦朧としたぼやけ方と幽玄な味の奥行き、 中まで火が通りきってない海老の天ぷらの白の儚い淡さ、 春の鯛の桜色、 旬のトマトのふくいくたる香りも色気、 冬のふてぶてしさえ感じるぶりぶりの白菜とその甘さ、 ぬきたての土化粧のお大根を豚肉と煮込んでトロツヤの角煮。 そして、炊き立ての米なんかが一粒一粒輝いてるのも観た日にゃ、 食い気も欲望も一緒くたに湧いてくる そんな男です。 料理をする時、どこで手を止めるのが正解なのかとよく考えます。 例えば杓子定規にレシピどおり2時間煮込んで終わりじゃ味気ないなと思うこともあるんです。 それに、レシピは設計図ではなくシナリオです。 (土井善晴さんがよく言ってる) 読み手や演者によって理解度とその後の表現も違ってくるし、それでいい。 また土井さんは、おいしいは結果である。 別にまずいのも結果やからそれでいいと、言ってました。 わかる。季節や旬と直接戯れて、 今こんな時期かーというのを丁寧に感じたらおいしいまずいは結果でしかないのかもしれません。 別にどっちでもいいこと。 それに鍋も違えばそれぞれ火力も微妙に違うので どこで料理を終わるのかってそれぞれの判断が重要だなーと思います。 文章でも絵でもどこで筆を置くのか、 迷いますがそれに近いところもある。 もう少し手をかけたい、いや、これはこのままがいいんだ。 悩みは尽きずそれが楽し。 僕は、料理に色気が出たらそこで完成にしています。 素材の問題もあるし、毎回色気でるまで手をかけるのも難しいですが、心持ちとしてはそう。 単純な野菜炒めでもうまくいってれば 野菜もクタとならず、油でコーティングされててツヤツヤで、それがまた色っぽいんですよ。 毎日をご機嫌に過ごす秘訣は一喜一憂することです。 ワーワーいうとります。 おにぎりに戻して、 僕は梅おにぎりが好きです。 海苔も真っ黒でちょい厚くて時間経ったらしっとりとしてくるやつがいい。 そして、手で直接握ったおにぎりが好きです。 手作りのおにぎりに抵抗ある人結構いると聞いてちょっと驚きです。 僕は家族じゃなくても気のおけない知人のおにぎりは率先していただきたい。 手で握ったおにぎりを食べられる関係というのは、渡す、受け入れるというコミュニケーションや信頼のあらわれでもある気がします。 京都に昔からある、ますたにってラーメン屋やったかな? はっきりとは覚えてないけど、小さい頃からお父さんがよくそこの話しをしてくれて、 あそこはラーメン出してくるとき、親父が指をいっつも丼の中に入れて出してくる。 だからうまいんや。隠し味や。最後の味付けやなってその話になるたびに言ってました。 だからかわかりませんが、 まだ小さい頃、お母さんがそれまで手で握ってたおにぎりを、ラップをかまして巻き始めたんです。 それを見て僕が「なんで手で握ってくれへんねん。隠し味がー...」って言って頭おかしいくらい泣いてたそうです。 その頃の僕にとって隠し味って言葉が世界の何よりも尊い宝物のように感じてたんですね。 今でもそういうとこありますけどね。 ラップのおにぎりはラップのおにぎりでちょっとラップの味してなんかあれはあれでキューンと切なくなって好きですけど。 (ああ。ラップのおにぎりや。きゅっきゅってすると毎回心で思う) ところで、おにぎり、おむすびって、米やし、古事記に出てくる最初の三柱の「たかみむすびのかみ」もどっかで言葉遊び的に絡んでくるのか?とか思ったり。 古来、むすびは「産巣日(むすび)」って書きまして、 生命の誕生と太陽って意味と 結ばれる→まぐわい の意味もあって、 いろいろ考えて食べると、 おにぎりも言葉を食べてるみたいでおもしろい。 言葉の食卓って本があります。 武田百合子さんの本。 無茶苦茶おもろい。ふと思い出しました。よければ召し上がってください。 このバトンに参加してる時点で言葉というか思いを繋いでそれをいただいてるわけですよね。 いただきます。 おいしい。 私はおにぎりをにぎって焼きました。 大根が元気に葉付きで売ってたから。 昨日は大好きな菜飯にして食べて。 今日は中にふき味噌を入れたり、 山椒の葉をまぶしたりして、焼きました。 おこげが表面についてきて、いいお顔になってね。 そんで醤油塗るといい匂いがして、 家の中にいるのに屋台の匂いしてきて。 たまりませんな。 おこもり中のいいアロマ、焼けた醤油の匂い。 お出かけ気分、お祭り気分。 またいい色と艶が出てきて、音も見た目も色っぽくなってきちゃったからそろそろ手をかけるのも終わりかな。 握るっていいですわ。 普段箸で食べる米を握るとちょっと特別な気持ちになります。 食べ物を直接手でギュッと握っただけなのに、 なぜにこんなにうまいのでしょうか。 興奮と神聖と背徳がちょっと入り混じって、それを日常で割ったような、なんてことないささいな特別。 食べれる状態のものをにぎったりむすんだりって、お米以外思い浮かばない。 ツラの皮は厚いのに、手の皮は薄くいまだにアツアツを握れませんが握ると楽しいです。 天岩戸のおこもり状態。 外でウズメが楽しそうでも今回ばかりは出ちゃいけないよ、ってな時期ですが、これも世の常。 流れのままに、息をして、力を抜いて、収まるところで握られてみる。 ごちそうさまでした。

ポエムをぽえぽえする男の話を聞いてください。

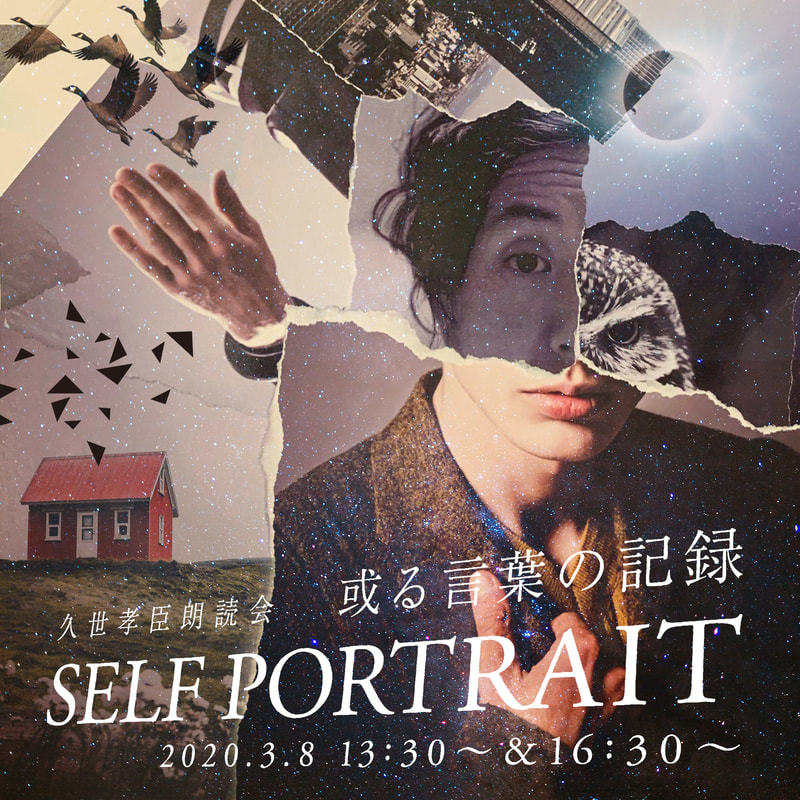

前半は興味ある方だけどうぞ。 後半はみんなに読んでほしいな。 今年は自分的に武者修行の年にしたいと思っています。 具体的には年間365詩以上描く、単独ソロライブ3回これとプラスアルファ。 特別に意識しなくても、毎年毎年、研鑽を積めばいいと思って、 ここ何年も、生きるなかで生きるように、らしく詩って来ました。 楽しくその日来た詩を言葉にする日々はとても気持ちよく、 悪いことがあっても、人間だしなとすんなり腑に落とし、 腑に落ちないときも、これは人間味。 嫉妬も、怒りも、したらしたで、それを無理には止めないで それを含めて自分の人生や業を楽しんでいました。 そんな暮らしの中で、ここから先の人生でも詩を紡いだり、 舞台をつくったり、みんなと集まって気持ちよく生きていくために、 改めて「修行したい」という謎の意識が芽生えました。 快楽主義で刹那主義、その日暮らしの楽しければいい という性格の僕にしては珍しいことです。 自然と気持ちが動いた時ほど、 物事を動かすのに適切なタイミングはない と僕は思います。 意識しないでやっていたことをもう一度意識してやることで、 また新たな局面が見える気がしています。 あと自分の中で、今までにない気持ちが出て来てますねん。 言葉に対しての今まで感じたことのない種類の感謝と、 もっともっと言葉を触って遊んで、誰もみたことないカタチをつくりたい という意欲が今凄くて。 絵の道を行く人の、すっと引いたように見える 一本の線の美しさに魅了されるように、 自分が今使っている言葉をもっと意識的に探求することで、 言葉でその境地にいきたいなと。 読んで描いてある意味が面白いと思うより、触って、視て、 字の配置や言葉の手触りやつなげ方などで これ面白い!ってなるようなものをたくさんつくりたいなぁ。 そのためにもう一度明確に自分が何を追いかけてるのか知りたいなと。 今年はそういう意識でやってみます。 詩が描けないことは今までなかったんですが、 これからは考えすぎて、描けなくなるかもしれません。 一喜一憂していきたい。 それがこれからの僕の言葉への感謝を言葉からの恩恵を 世界に循環させることにつながる気が今しています。 本題です。 この度「或る言葉の記録」という朗読会を立ち上げることにしました。 ご縁のある方。お立会いいただければ幸いです。 日本ではあまりなじみのない詩の著者自身による朗読会ですが、 映画やゲームのようにものすごく視覚的に強い強烈な体験はできません。 はらはらドキドキしてあー楽しかったってエンタメ体験もできない。 最新のテクノロジーもありません。 素敵なレストランやエステや温泉のような極上の快楽も体験できません。 ただ、残響が消えない言葉の魅力、 言葉の原液をお見せできます。 頭の中で一つの言葉が乱反射して、内側がぐらぐら揺れて、 今自分がどこにいるかわからないくらい 心が目の前に広がって気持ちが溶け出し、 体と現実の境目がなくなるような時間はお渡しできます。 そんな風に、もし、僕の世界に入ったら、頭の中を見せられたら、 それはきっと強烈な視覚体験も、 エンタメ体験も、快楽体験も同時に経験できるはず。 全部を含んで統括して頭の中を動かせる、 純粋に「言葉」だけを触る時間だからできる 何万年も人に何かを伝え続けてきた「言葉」が持つ生の力。 小さいころ絵本なんかを読んでその中にずっと居たみたいな イマジネーションの世界に皆さんと一緒に行きたいな。 切り取った時間の中で記録した或る言葉たち。 共通の幻想を共有できますように。 詩の朗読会 或る言葉の記録 或る言葉の記録とは…詩人・演出家の久世孝臣が 自分の言葉を各地に伝えて廻る朗読プロジェクト。 ひとつの言葉のような一日。 第一弾は「自画像」をテーマに、 舞台で使用した詩、詩集に採用した詩、謎夜の中から厳選した作品を朗読します。 衝撃の言語体験。混じりけのない 久世の言葉の原液、言葉で描く、詩人の自画像。 ◆日時 3月8日(日) 開場13:00~ 開演13:30~ 開場16:00~ 開演16:30~ ※各回とも読む詩は違います。 ※16:30の回は終演後、懇親会あり ◆場所 野方DAILY SPACE 西武新宿線 野方駅 徒歩1分 https://www.dailycoffeestand.com/ ◆値段 2500円+1Dink(500円) 一日通し券 4000円+1drink(500円) ◆問い合わせ先 [email protected] ◆ご予約 下記ご予約フォームより、予約いただけます。 今日もですかね。 僕は自分がやってない違う世界の話を聞くのが好きなので、僕も自分の世界の話を話そうと思います。 舞台に興味ない方にもちょっと覗いてほしいとも思いますし。 今は確かに触れる距離にあるのに、もうすぐこの世界のどこにもなくなってしまう舞台の話。 漫画やアニメ、映画に比べてとても小規模の人数にしか語り掛けられない、拡散が容易なこの時代にとても拡散しにくいコンテンツの話を。 もうたくさんお伝えしているのでご存知の方も多いかもしれませんが、今月僕は、千歳船橋、APOCシアターにて上演中の 「北の空が赤く染まるとき、四十男がこうべを垂れる」という作品に「演出助手」と「作品補佐」という役割で参加しています。11月2日から30日まで。ほぼまるまる1か月です。 踊る熊谷拓明カンパニーという僕が出演させていただいている、山田玲司のヤングサンデーにも一度出演した熊ちゃんこと、熊谷拓明の主宰団体の作品です。 今回は、彼が生まれて「40」年・踊って「25」年を記念して制作されているメモリアルな公演です。 なので、休演日を除いた「25」日間で、「40」公演を行います。 今もう、32公演終わりました。 一人芝居でこの回数をこなすというのはちょっとなかなかありません。 そして、演出が、ここまで毎日、現場に張り付くということもあまりないことだと思います。 演出はロングランの場合、毎日は現場に居ないのが常です。 僕は興味があるのです。 40公演でこの公演がどのように変化していくか。 熊谷拓明という男がなんなのか。 僕は僕でこの40公演を生き物のように変化していく舞台の様子を克明に体に刻みたい。 そして、日々、僕が感じたことを熊ちゃんを通して、反映させたい。そんなことが可能なのかな?代弁してもらうつもりはありませんが、でも、僕が感じたこの40公演と熊ちゃんが感じている40公演にどのような齟齬が生まれるかそれとも生まれないか。 実際にやってみないとわからないから、張り付くことにしたのです。 32かいやってみて、感じることは舞台って本当になんだろう。 この時代に本当に向いているし、向いてないしということです。 演者も生身の人間ですから、日によって全然違うわけです。 一人芝居ですから、全部ひとりでやってます。 だから特に顕著に毎回ちがう。ボタン一つでなんでも家にモノが届く時代。 家に居ながら過去のコンテンツを自由に観れて退屈しない時代、にこんな不安定なものをやっていることはちょっと、いや、だいぶ変だと思います。 でもだからこそこれは面白いなぁとも思います。 熊谷を少し知っている方からすると以外でしょうが、 彼は認めませんがとても繊細な人間です。 客席の様子によってリアルに演技が変わります。 開始5分で退屈そうなお客様を見つけてショックを受けて いつも噛まないとこでちょっと噛んだりします。 それもいいなぁと思います。 それくらいで今回の作品は揺るがないし、そのちいさな揺らぎがたった一度のその回のかけがえのない味になったりするのです。 同じ作品見ていても違う作品を見ているということ。 なんでも共有できる時代なのに、共有できない時間。 家に居ながら過去のコンテンツを自由に観れて退屈しない時代にこんな不安定なものをやっていて浮き彫りになるのは、ボタン一つでなんでも届く時代にこんなことをやっていて浮き彫りになるのは、どんなに何が変わっても人間が生きている限り、 「身体」という現実からは逃れられないということ。 誰にでも身体があるということ。 みんなに身体がある。人の数だけ身体がある。 物語を簡単にお伝えすると 「6年前から野外で踊るのを禁じられた街でその法律を知らずに 25年間自分ちの庭で踊り続けていたのが見つかって捕まった男の顛末」です。 また別の側面から誤解を恐れずに僕の言葉で言うと 「踊ることってなんだろう?と問い続けた彼の25年の私小説・そして現在時点の彼の踊りに対しての答えの物語」 でもあります。 僕の役割、演出助手・作品補佐って何をやっているかわかりづらいと思うのでざっくりと説明を。 普通、演出助手というのは結構雑用な役割が多く、 お芝居によっては時代考証が必要になってくるのでそういう調べ物をしたり、演出が決めた役者の立ち位置とか必要な小道具を把握して、照明や音楽、舞台美術などの各セクションと 連絡を取り合ったり、台本のコピーなんかをしたりなんですが、今回の公演は熊谷くんの一人芝居。一人ですから、主演です。 一人で75分間踊ったり話したり、踊りながら話したりします。 そうすると、演技をしている間、自分のことを客観的に観られないので、そこを観る人間が必要になってくる。 それが僕です。 一般的な助手の役割を踏み越えて一般的にはだいぶ演出の領域に寄った感覚で普段に近い感じで仕事させてもらってます。 舞台の演出というのは簡単に言うと、その本をどのようなアプローチで現実に落とし込んでいくかの作業です。 演出が違うと同じ本でも喜劇になったり、悲劇になったり、全然違うものになります。 演出・脚本は熊谷なので、僕は彼の演出の意図を聞いて、自分の意見もいい、ブレストして、それを理解して解釈した上で、 どう動いたら二人で話した見せたいものに見えるのかを 歩き方から話し方、テンポや音楽のタイミングや大きさ、小道具の持ち方から服の着方、踊り方や照明の明るさまで舞台上で起こるすべてのことに演出の意図(やりたいこと)を反映させていく。 これが今回の演出助手の仕事になります。 (ただ。音楽や照明・舞台美術に関しては僕がどうこう何かいうのが野暮なすごい方々なので、今回は凄いなぁこんなことができるんだ!って感心してるだけでした。) 作品補佐は、彼が書きたいと思ったテーマや作品世界に対して、このシーンをつけたそう、このセリフは削ろう、 いや、ここのセリフはこうじゃないんじゃないか?このシーンは最後の方にもってこようなどなど、 編集のようなお仕事でした。初めてやりました。 脚本上・演出上の相棒という自分の一言で作品のクオリティや内容自体がが変わってしまう非常に嬉しい位置に居るという感じです。 全部が自分勝手に演出できるわけではないがかなり自分の意見が通るし、熊谷の意図も自分のフィルターを通して舞台に反映させるので、 良くも悪くも全体的に自分の色が出てしまう。 彼の作品の方向性を僕が決めてしまうことになる。とても怖い位置でもあります。 日常生活において一人の人間と付き合うとき、基本的には頭の中で考えていること全部をわかろうとする方は少ないと思います。 そんなことしなくてもなんとなくで付き合えるしなんとなく楽しめるからです。 分かろうとしても分からないし、分かろうとしたらすれ違うことも多いですし。 でも、演出をするとなるとそうはいきません。 自分の中で理解できないものを演出はできません。 最低でも理解できないこと理解できた、や、言語化できないけど、感情や感覚としては分かるくらいはいかないと。 理解したと感じたうえでの直感ならいいのですが、理解したとも感じてないのに勝手な直感で作品を進めていくわけにはいかないです。 熊谷の頭の中を覗き見て、彼の頭の中にある世界がどのようにしたら色んな人に伝わるかを脚本・演出の両面から一緒につくっていく作業ができることはとても楽しい時間でありました。 まだ終わったわけではありませんが、素直にそう思いました。 まだでも、あと8回あります。 最終日以外チケットまだあります。 やはり、苦労して創った作品です。少しでも多くの方に見てもらいたい。 宣伝はしてますが、うまく広がる方法は分かりません。 出来ることをしてますが、出来ないことはできません。 ここまで読んでくれたあなたなら、興味を持ってくれているということだと思います。 興味がないと途中で読むのをやめる文章を描いたつもりです。 来てください。 詳細や予約はこちら。 odokuma.com もしくはもう僕に直接連絡を。 完成のお知らせ。

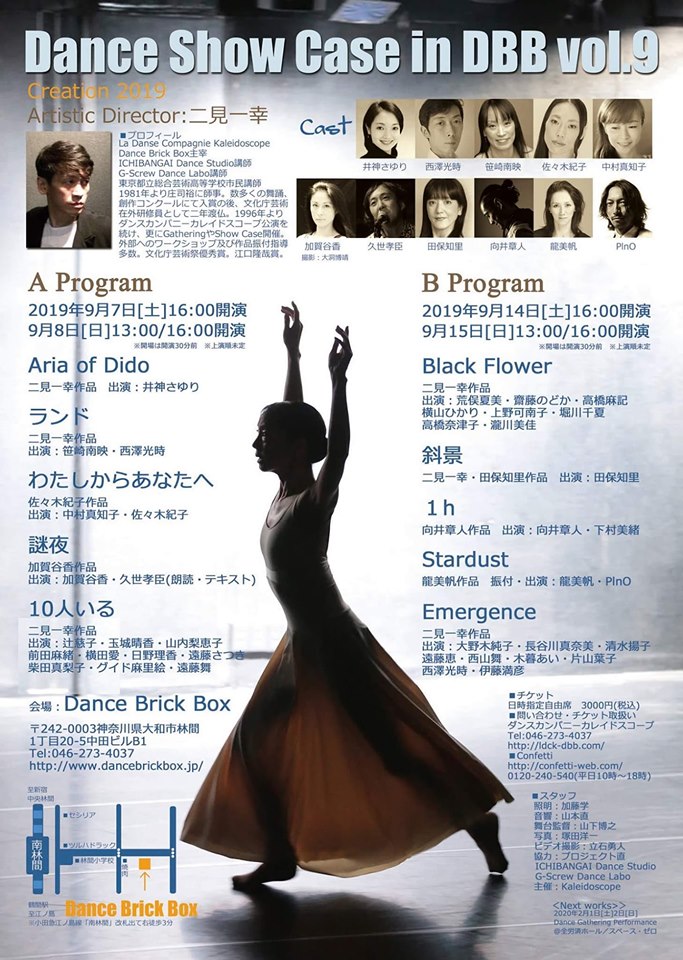

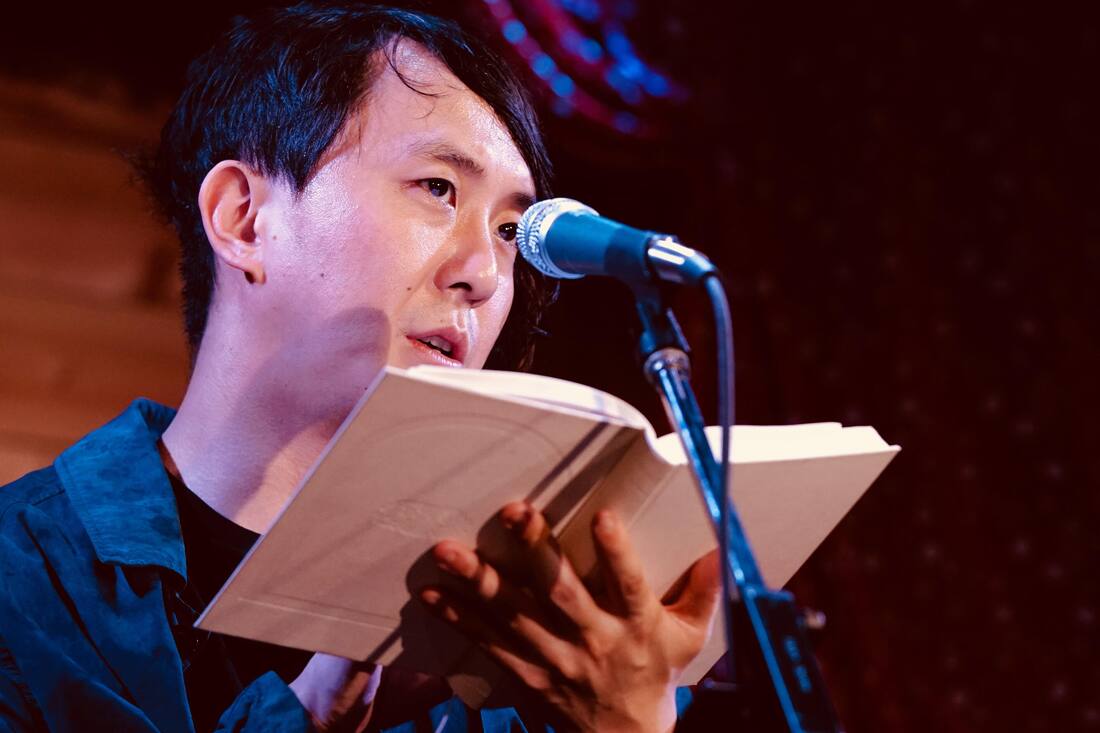

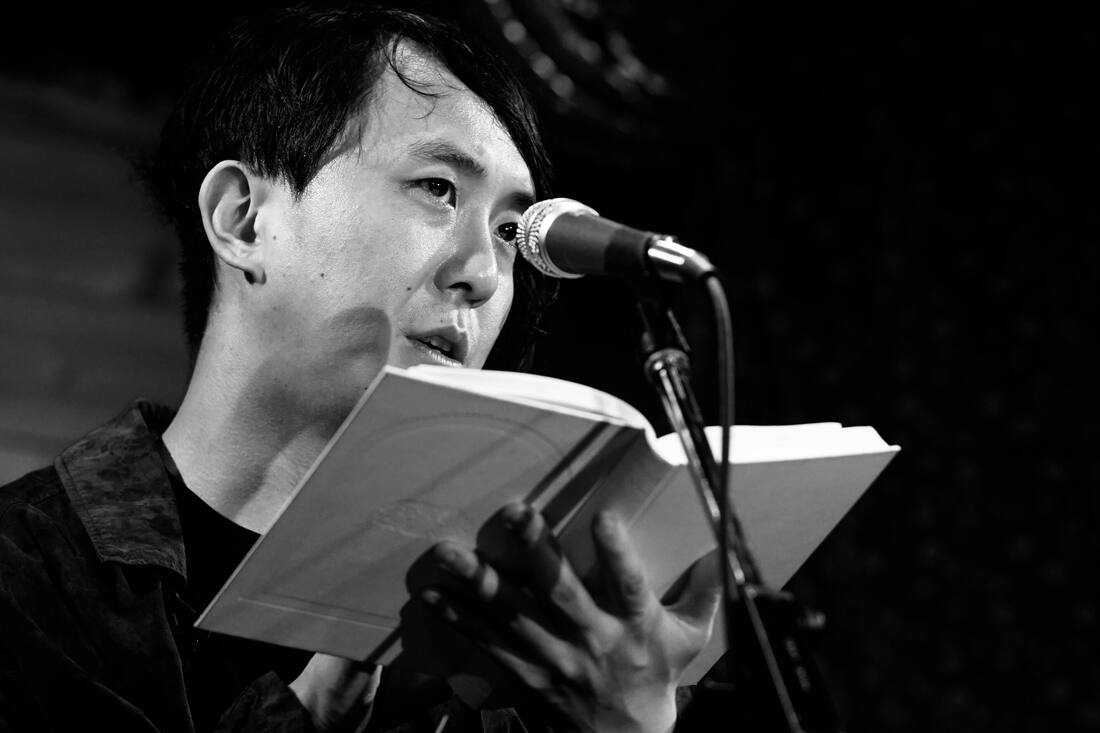

皆様暑い日が続きますが、お元気でいらっしゃいますでしょうか? 久世です。 この度は私事ではございますが、「完成」いたしましたのでご報告いたします。 しかし、完成するっていうのは気持ちの良いものですね。 しかもまだ本番まで一か月もあるこの時期に。 なんというか、ああ、完成しちゃったかぁという気持ちもあります。 言いますね。 9月7日(土)8日(日) 舞台で発表する「謎夜」がこの度完成いたしました。 ご予定をあけていただきたく投稿いたします。 正確にいうと完成したのは8月4日になります。 謎夜とは、僕がこの一年取り組んでいる、幻想連作短編詩のシリーズです。 今回の謎夜は加賀谷香さんというハイパー素敵なダンサーさんのお誘いで実現いたしました。 ご一緒させていただきます。 言葉にどれだけ身体を忍ばせられるか、 身体がどれだけ言葉を含めるか。 そして、どれだけ溶けあわず同じ空間の中で独立できるのか。 違う世界の違う場所。同じ世界の同じ場所。 言葉と身体の面白い在り方。 踊りと詩。身体と言葉。男と女。追憶と記憶。 空間と時間。浮遊と衝突。 面影・忍ぶ・名残り・残滓。 身体から生まれる詩、身体から生まれる物語。 たくさんの見え方ができるいい塩梅の作品になりました。 完成「しちゃった」と言ったのは、今回はもう少し苦労する気がしていたんですよね。 話し合いを続ける中でもいろいろなアイディアが出ましたし、 もう少しそれらのアイディアを膨らませる必要があるような気がしました。 でも、シンプルにただ、お互いの領域の仕事に専念することでとても腑に落ちて、納得のできる場所に着地したんです。 それが急にきたもんですから。 だから・・・。 あるべき過程をすっ飛ばして、一気にぽんとゴール近くまでワープした感じがして、えっ!もう完成?みたいな気持ちで。ちょっとなんか、寂しい。 楽しみにしていた日々が終わることへの無情観。 まだ一か月あるので、いろいろと試すことは試して、 ただ、シンプルにシンプルにそぎ落として、 心地よく謎な夜に皆様をお連れしたいと思います。 「何をみせられることやら」と怖いもの見たさで来ていただければと思います。 皆様にこの作品が可愛がっていただけますように。 お見せできるのが楽しみです。 下記詳細。 会場:Dance Brick Box 住所:〒242-0003神奈川県大和市林間1丁目20-5中田ビルB1 最寄り駅:南林間 ※小田急江ノ島線「南林間」改札出て右徒歩3分 日時:9月7日[土]16:00開演 9月8日[日]13:00/16:00開演 http://www.dancebrickbox.jp/ ■チケット 日時指定自由席 3000円(税込) ご予約は直接僕に何らかの方法で言うか、下記からどうぞ。 [email protected] ■問い合わせ・チケット取扱い ダンスカンパニーカレイドスコープ http://ldck-dbb.com/ ■Confetti http://confetti-web.com/ 0120-240-540(平日10時~18時) 謎夜と楽語のツーマンツアー!CARABATO!! ご来場いただいた方ほんとうにありがとございます。 見守ってくれていた方も本当にありがとうございます。 これからもまた色んなところでやりたいので、 「おい久世!ここはどうだ?」とか「行ったことないけどここでやってみたらいいのでは?」 みたいな情報も今後どんどん久世やCARABATOのメンバーに伝えてください。 無責任に場所の提案してください。場所の情報知りたいw あなたの地元で楽語や謎夜ができますように! さてツアーファイナルは錦糸町でやって、 来てくれた方を現実から10センチずれた場所「謎夜」にご招待したわけですが、 素敵な写真を撮っていただきましたよ!ご覧ください。 あれ?風が吹いてたのかな?俺の髪がなびいている。 photo by 大洞博靖さんです 皆様ありがとうございました。ではあなたの街にうかがえますように! ではでは!ここで一区切り! 以下は、今回のツアーでしていた僕の朗読方法ついてちょっと描いてみました。長いから興味ある人だけ読んで! 僕は言葉を使って言葉にならないこと、言葉を使って言葉に出来ないことを表現したいなぁと思っている人間なんですが、 いつもテーマの一つとして持っているのが、 「言語の身体性」というものです。 言葉にも「身体性」があると思っているんですね。 そこから始めるともう膨大な量になるので、これを読んでる方は感覚的に捉えてくださいましね。 言葉にも身体性があるので、ちゃんと、身体を使わないとライブとか舞台とかの生の表現の場合、言葉は届かないし、 言葉を大事に届けようとしすぎると言葉の身体性が置き去りになるので、「言葉に出来ないこと」を「言葉で」表現できない。 って考えています。 対になることとしては身体の言語性みたいなものもあって、 踊ったり歩いているだけなのに膨大に難しい本を読んだみたいに頭の言語野が使われる状態になったりする。 はい。で、僕は今回、詩というジャンルで、 言葉の身体性という特徴を詩で最大限に生かすために、 朗読の時、言葉を正確に届けようと思わずに読みました。 詩なんてどうせ個人的な感覚を言葉を使ってつくっただけだし、紙で読んだって「分かる」ってことはないんです。 それこそ「言葉で出来ないことを言葉で表現してる」のが詩なんで。 じっくり言葉の意味を探りたい方は読む詩は配ってあるので、終わってから読んでもらえばいいかくらいの気持ちでした。 何のために声に出して読んだか。 読むことで自分が謎夜や言葉そのものになるために、言葉を読んでるって感じでした。 その詩そのものになった人をみることは、それはたぶん、生でしか体験できない。 だから何を読んでるのか言葉の意味は重要じゃない。 言葉は自分がそれを読むことで、自分の中のスイッチを押して自分自身を謎夜にするために読んでました。 謎夜を描いているときと同じ状態に、 謎夜と一番濃く遊んでるときと同じ状態に自分がなるために 言葉を声を使って読みました。 自分が裸になるために、言葉を使うのはとても楽しい作業です。 詩の内容や言葉の意味は一切届かなくてもよくて、それより自分がやりたいことが届かないと意味がない。 自分が意味や本質(=謎夜)になること! 「謎夜は本当にある」を感じてほしかったんだなとやってて思いました。 これはですね。演技をするということではないんです。 ただ、その状態になる、その状態にいるというだけなんです。 いきなり目の前に深海が現れたらびっくりするとおもうんですけど、そんな感じです。例えば深海になりました! 意識としては。 自分が言葉になって、夜になって、空間も徐々に徐々にそうなっていくというか。やはり人の心が動くときに人は一番感動すると思うので。 僕の心がこの現実から10センチずれた世界って呼んでる謎夜に実際に入れば。現実から、現実から10センチずれたところにきちんといければね。 詩の意味が頭の中で繋ったり理解できなくても何かは空気を舞うだろうと。 とても異質になれるだろうと。 そしたら、時間も重力もなくなるんじゃないかな?? 身体を持ちつつ身体を手放す。言葉によって。 ってのが楽しいかったなぁ。 言葉に身体を渡して、言葉の意味が頭に入ってこない状態なのに 何かふわふわと身体は宙を浮いているようなどこかに潜っているような感覚で。 たまに言葉が本来の意味を持って機能する瞬間がきてそれがまた頭の中でいつも引き起こさない反応を起こして。 みたいな。 今ある現実の枠組みを一回外すため。次元をそこからずらすためこれからも謎夜や言葉自身になっていこうと思いました。 謎夜と楽語のツーマンツアー!CARABATO!! ご来場いただいた方ほんとうにありがとございます。 見守ってくれていた方も本当にありがとうございます。 これからもまた色んなところでやりたいので、 「おい久世!ここはどうだ?」とか「行ったことないけどここでやってみたらいいのでは?」 みたいな情報も今後どんどん久世やCARABATOのメンバーに伝えてください。 無責任に場所の提案してください。場所の情報知りたいw あなたの地元で楽語や謎夜ができますように! さてツアーファイナルは錦糸町でやって、 来てくれた方を現実から10センチずれた場所「謎夜」にご招待したわけですが、 素敵な写真を撮っていただきましたよ!ご覧ください。 あれ?風が吹いてたのかな?俺の髪がなびいている。 photo by 大洞博靖さんです 皆様ありがとうございました。ではあなたの街にうかがえますように! ではでは!ここで一区切り! 以下は、今回のツアーでしていた僕の朗読方法ついてちょっと描いてみました。長いから興味ある人だけ読んで! 僕は言葉を使って言葉にならないこと、言葉を使って言葉に出来ないことを表現したいなぁと思っている人間なんですが、 いつもテーマの一つとして持っているのが、 「言語の身体性」というものです。 言葉にも「身体性」があると思っているんですね。 そこから始めるともう膨大な量になるので、これを読んでる方は感覚的に捉えてくださいましね。 言葉にも身体性があるので、ちゃんと、身体を使わないとライブとか舞台とかの生の表現の場合、言葉は届かないし、 言葉を大事に届けようとしすぎると言葉の身体性が置き去りになるので、「言葉に出来ないこと」を「言葉で」表現できない。 って考えています。 対になることとしては身体の言語性みたいなものもあって、 踊ったり歩いているだけなのに膨大に難しい本を読んだみたいに頭の言語野が使われる状態になったりする。 はい。で、僕は今回、詩というジャンルで、 言葉の身体性という特徴を詩で最大限に生かすために、 朗読の時、言葉を正確に届けようと思わずに読みました。 詩なんてどうせ個人的な感覚を言葉を使ってつくっただけだし、紙で読んだって「分かる」ってことはないんです。 それこそ「言葉で出来ないことを言葉で表現してる」のが詩なんで。 じっくり言葉の意味を探りたい方は読む詩は配ってあるので、終わってから読んでもらえばいいかくらいの気持ちでした。 何のために声に出して読んだか。 読むことで自分が謎夜や言葉そのものになるために、言葉を読んでるって感じでした。 その詩そのものになった人をみることは、それはたぶん、生でしか体験できない。 だから何を読んでるのか言葉の意味は重要じゃない。 言葉は自分がそれを読むことで、自分の中のスイッチを押して自分自身を謎夜にするために読んでました。 謎夜を描いているときと同じ状態に、 謎夜と一番濃く遊んでるときと同じ状態に自分がなるために 言葉を声を使って読みました。 自分が裸になるために、言葉を使うのはとても楽しい作業です。 詩の内容や言葉の意味は一切届かなくてもよくて、それより自分がやりたいことが届かないと意味がない。 自分が意味や本質(=謎夜)になること! 「謎夜は本当にある」を感じてほしかったんだなとやってて思いました。 これはですね。演技をするということではないんです。 ただ、その状態になる、その状態にいるというだけなんです。 いきなり目の前に深海が現れたらびっくりするとおもうんですけど、そんな感じです。例えば深海になりました! 意識としては。 自分が言葉になって、夜になって、空間も徐々に徐々にそうなっていくというか。やはり人の心が動くときに人は一番感動すると思うので。 僕の心がこの現実から10センチずれた世界って呼んでる謎夜に実際に入れば。現実から、現実から10センチずれたところにきちんといければね。 詩の意味が頭の中で繋ったり理解できなくても何かは空気を舞うだろうと。 とても異質になれるだろうと。 そしたら、時間も重力もなくなるんじゃないかな?? 身体を持ちつつ身体を手放す。言葉によって。 ってのが楽しいかったなぁ。 言葉に身体を渡して、言葉の意味が頭に入ってこない状態なのに 何かふわふわと身体は宙を浮いているようなどこかに潜っているような感覚で。 たまに言葉が本来の意味を持って機能する瞬間がきてそれがまた頭の中でいつも引き起こさない反応を起こして。 みたいな。 今ある現実の枠組みを一回外すため。次元をそこからずらすためこれからも謎夜や言葉自身になっていこうと思いました。 今日も久世です。昨日も久世でした。

|

RSSフィード

RSSフィード